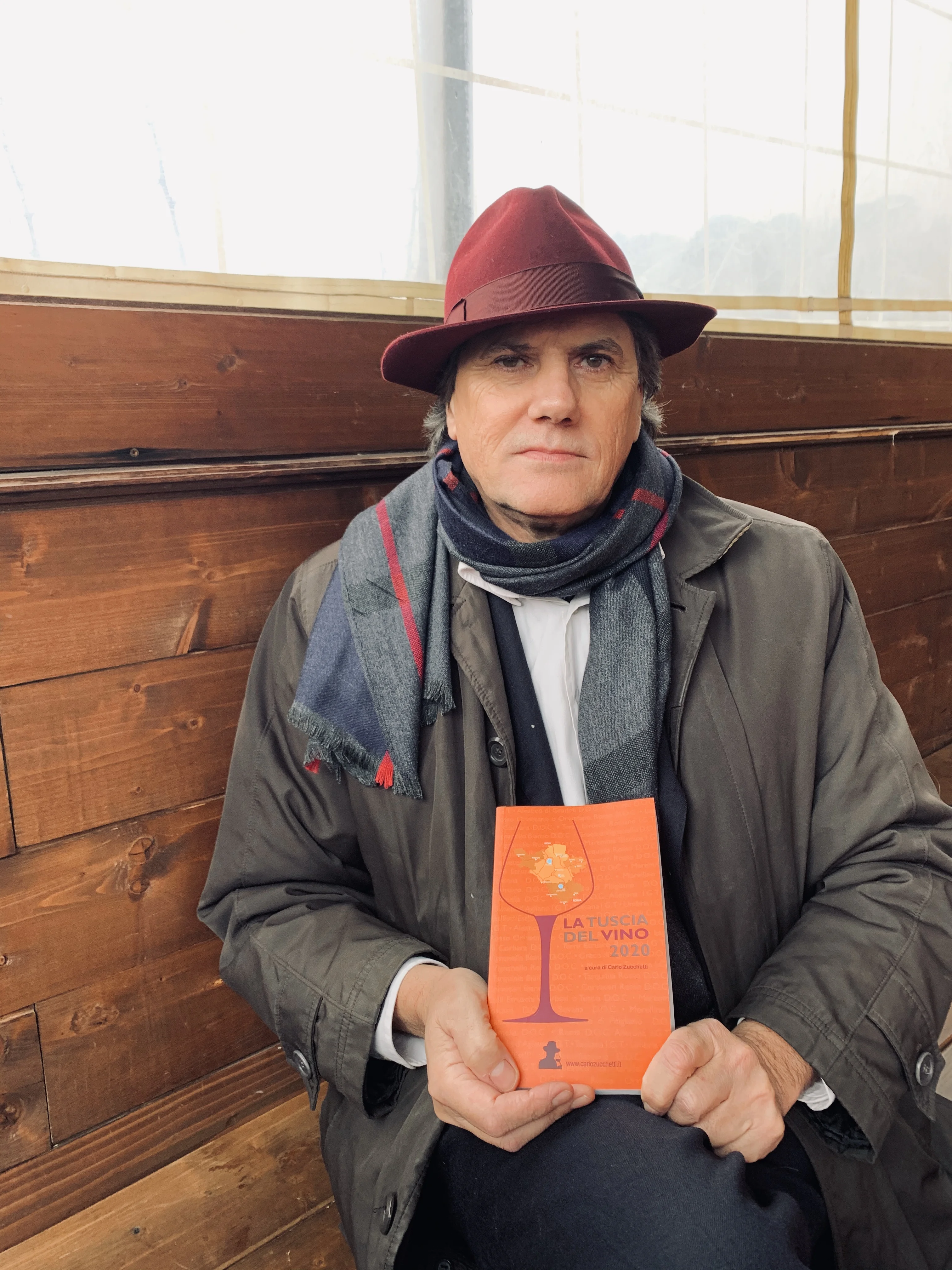

Carlo Zucchetti: “Col vino e la guida racconto la mia Tuscia”

Con Carlo Zucchetti ci diamo appuntamento in un bar per parlare di vino e di territorio, in questo caso quello della Tuscia e nello specifico della Tuscia viterbese, terra d’origine di entrambi.

Ben presto però, complice forse anche l’atmosfera rilassata e una visione comune (indirizzata verso la valorizzazione del nostro territorio) quella che doveva essere una classica intervista prende sin da subito le sembianze di un’informale chiacchierata amichevole.

Tant’è che mi privo del mio iPad, fedele compagno sul quale annoto domande e eventuali spunti, e i discorsi scorrono in piena, come in un flusso di coscienza di joyciana memoria. Quello che doveva essere il tema della conversazione, la Tuscia del Vino e la guida di cui Carlo Zucchetti è il curatore, diventa il punto di partenza verso discorsi che abbracciano politica, sociologia, geografia e cultura in generale. Anche da qui si capisce come l’enogastronomia sia al centro del nostro sistema vita, andando ad abbracciarne i più disparati aspetti con tutte le dovute sfumature, e non un’isola deserta che funge da sistema a sé stante e vive di vita propria.

Il territorio della Tuscia e tutte le sue ricchezze enogastronomiche rimangono il punto focale del nostro discorso. Carlo esprime chiaramente la sua visione: quella di una valorizzazione del territorio che passi prima di tutto attraverso il racconto di chi il territorio lo abita e lo lavora, e solo in un secondo momento dei prodotti di qualità che qui hanno origine.

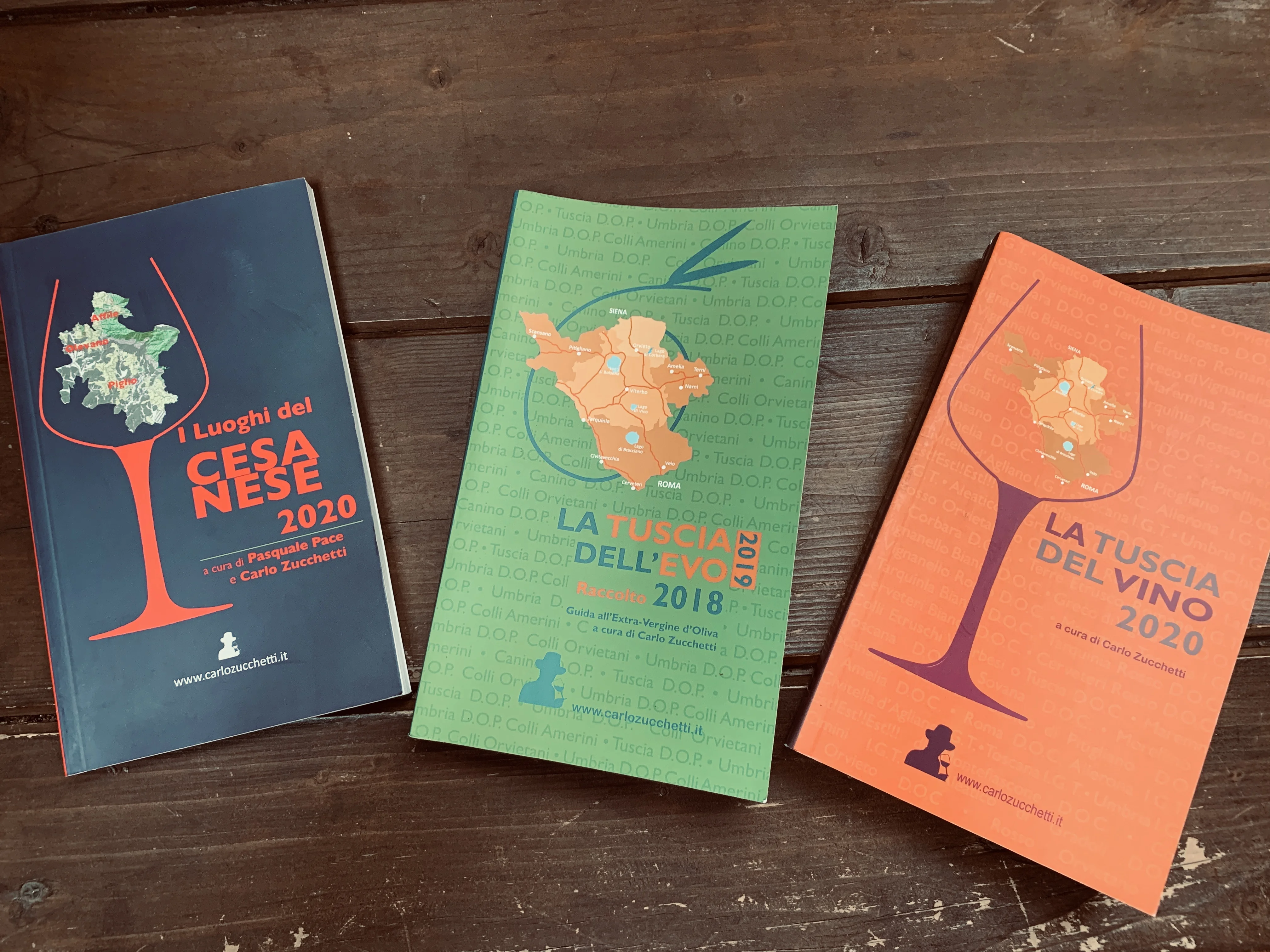

Non a caso nella sua guida del vino Carlo Zucchetti riserva come “premio speciale” un cappello (suo fedele compagno di viaggio) assegnato non al singolo vino, ma alle aziende che dimostrano coerenza e chiarezza con i principi del progetto che la sostiene e guida. Da qui, poi, anche la capacità di esportare al di fuori della Tuscia quelli che sono i valori e le ricchezze enogastronomiche di questo territorio del centro Italia forse fin troppo sottovalutato.

Carlo, per chi non ti conosce, presentati in poche parole

Mi occupo di enogastronomia dal 1982. Io prima facevo politica e, dopo varie esperienze in questo mondo, mi sono distaccato per occuparmi prevalentemente di enogastronomia. Leggevo una rivista che si chiamava La Gola e grazie a questa ho scoperto un occhio diverso rispetto a come guardavo in mondo fino a quel momento. Sulla rivista uscì un appello di Carlo Petrini (il fondatore di Slow Food, ndr) che invitava a cambiare la propria considerazione e visione dell’enogastronomia, che doveva essere seguita con un’occhio più attento, secondo i principi che poi sarebbero stati al centro del movimento Slow Food. Chiamai Petrini e stabilimmo un contatto nel 1982, andai da lui e lì diedi una mano alla fondazione del suo movimento. L’obiettivo sin da subito è stato sempre quello di analizzare e vivere l’enogastronomia come nuova chiave di lettura per studiare la società. Nel luglio dell’86 riuscimmo a concretizzarlo fondando Arci Gola poi nell’89 Slow Food.

Che persona è Carlo Petrini?

Una persona di grande capacità e intuizione politica, culturale e sociale. Aveva e ha tutt’ora un approccio diverso all’enogastronomia, intendendola come strumento di analisi della società contemporanea.

Da anni ormai redigi e curi una guida sul vino. Da cosa nasce questa guida?

Innanzi tutto dalla mia grande passione per questo mondo. Ormai siamo al quinto anno e lo spunto originale è stato quello di voler partire dal nostro territorio per poterlo raccontare al meglio anche dal punto di vista culturale, perché l’enogastronomia è anche cultura e società, e parlare della mia terra attraverso il vino e il cibo è sempre stato il motore di tutto. A fine anni 2000 c’erano 21 aziende vinicole nella Tuscia viterbese, ora sono 83: c’è stato un gran proliferare che secondo me è dato da due fattori. Il primo è una riscoperta della terra e il secondo è dato da un fatto sociale, che ha portato i giovani, in difficoltà nel trovare impieghi, a riscoprire la terra e i suoi prodotti magari recuperando piccoli appezzamenti già di proprietà.

Su quali criteri ti basi per il giudizio?

C’è, secondo me, un errore di base in molte altre guide, del voler dividere nel giudizio un prodotto che invece è unico. Nel giudicare il vino va esaminato il prodotto nel suo insieme, è indivisibile e richiama alla cultura e al modo d’essere del produttore. Il vino nella sua interezza dà emozioni e ricordi, e su questo mi baso con i miei fondamentali collaboratori per il giudizio nella guida. Questo nel vino così come nei ristoranti, dove non si può separare la sala dalla cucina, dalla cantina e dall’ambiente, come purtroppo ancora molte guide fanno.

Cosa può dare un territorio come la Tuscia al mondo del vino?

Le potenzialità sono enormi. Una è storica: la vite in posizione eretta ce l’hanno messa gli etruschi, quindi il legame della Tuscia col vino ha radici molto profonde. Dall’altra abbiamo un territorio che è geologicamente ricchissimo e vario, con una natura incontaminata, un vero polmone verde. Abbiamo poi un terreno molto vulcanico e questa è una qualità unica, ci sono poche zone in Italia che possono vantare una sedimentazione vulcanica così vasta e così concentrata. Dal monte Amiata al lago di Bracciano il terreno è geologicamente molto simile.

Dopo le uscite della guida, curata da te e da Francesca Mordacchini Alfani ed Alessandra di Tommaso, hai mai ricevuto lamentele?

Succede quasi sempre, è praticamente la normalità in questi casi. Spesso c’è chi si lamenta ma questo è quasi naturale. In molte occasione dopo l’uscita della guida mi telefonano dei produttori dicendomi perché avessi premiato quell’azienda invece dell’altra, ma ormai c’ho fatto l’abitudine (ride, ndr). La nostra non è una classica guida ma vuol essere un vademecum di tutte le cantine, i territori, i produttori. Siamo convinti che ci sia necessità di approcci differenti per raccontare la Tuscia nelle sue molte sfaccettature. Soprattutto vuol essere un vademecum per enoturisti e gourmet. Per questa la nostra terra è divisa, in guida, in territori geologici simili, con una introduzione di Sara Roca, e non in divisioni amministrative. Non a caso abbraccia tre regioni e quattro provincie.

Che ne pensi di questa tendenza sempre più diffusa dei vini naturali?

I vini naturali hanno avuto un grande merito: mettere in discussione quelli che fino a qualche anno fa erano principi considerati assoluti nel mondo del vino in Italia, posizioni fossilizzate. Il vino naturale le ha sovvertite, ha cambiato l’idea della terra e del vino. Prima si pensava più al frutto e alla fase finale, ora si pensa più alla pianta, al terreno, alla sua salvaguardia e al paesaggi. Cambiare l’idea di come ci si approccia al prodotto ma partendo dalla sua origine. I vini naturali ci hanno spiegato che il territorio è importante. C’è un problema, che la maggior parte dei vini naturali hanno un limite teorico e politico, non si può parlare di territorio senza parlare della storia e degli uomini che hanno composto e compongono quella terra. L’afflato e la conoscenza di chi abita un determinato territorio, dal quale arrivano determinati prodotti, è fondamentale. Bisogna recuperare la capacità manifatturiera dell’Italia, la capacità di creare, ma questo passa tramite una riscoperta degli artigiani che lavorano la materia, la materia vino in questo caso. Questo passa soprattutto tramite un’eticità di base, il pagare in modo giusto le persone, non prenderci in giro e rispettare, valorizzandolo anche economicamente, il lavoro che viene svolto.

Per chiudere, sei un fermo sostenitore degli abbinamenti classici oppure lasci che, magari, un rosso vada anche con un piatto di pesce?

Si può fare tutto. Sta alla capacità del cuoco, sommelier e del maitre di proporre e al commensale poi di giudicare. Pensa che uno dei miei abbinamenti preferiti è il Rossese di Dolceacqua col pesce. La divisione rossi-carne bianchi-pesce credo ormai appartenga al passato, è una visione vecchia che si sta lentamente superando. I piatti, le ricette, cambiano da uomo a uomo, da spezia a spezia, da ingrediente a ingrediente, quindi l’abbinamento assoluto non esiste e non può esistere; è tutto un gioco nel saper cogliere e apprezzare le sfumature.